“云”游清代广东学海堂学人的书画世界

发布时间:2020-04-12 16:42:57

时 间 2020年4月12日AM10:30

入 口 扫描下图中二维码或点击官微菜单中的“微直播”-“在线直播”又或点 击文末“阅读原文”即马上进入直播间

嘉 宾 黎丽明(广州艺术博物院副研究馆员、本次展览策划人)

展览推荐

由广州艺术博物院主办的“问学余兴——院藏清代广东学海堂学人书画精品展”于2019年11月23日在一楼关山月艺术馆展出。作为一所城市美术馆,广州艺术博物院一直致力于广东美术精品的征集、收藏与展示,致力于以美术作品呈现广州独特的文化脉络和人文关怀。是次展览以清代广东学海堂学人书画为主题,展出七十余件书画作品,以期展示本地19世纪精英汇聚的学海堂学人在问学之余的书画艺术成就。

✨

一、学海堂与清代广东文化

学海堂是清代广东最具影响力的书院之一,它也是清代乾嘉学派最早的教育阵地之一,开启了清代书院讲求实学的风气,是清代由八股试帖书院向新式学术研究性书院转型过程中的重要个案。1820年,两广总督阮元(1764—1849)在本地学人拥护及商人赞助下,为将江南最新的经史之学和文学潮流引入广东,提出创办学海堂。学海堂有别于同时期广州城中的其他书院,不以补习科举考试为目的,而以考据学研究为底色,设置经史、诗、古文辞课程,不设山长,设立八名学长评定课卷。学海堂创建之初并无实地,是借文澜书院的学海堂壁张贴考试优胜者名单,位于越秀山麓北城墙附近的院舍1824年才正式落成,至1903年关闭,共八十三年历史。根据容肇祖《学海堂考》,期间至少委任了五十余位学长,出版《学海堂集》四集。书院的创建,汇聚、培养了一批当时广东学术文化领域里的精英,将清代广东文化推至全盛,清代广东精英文化景观为之一变。

✨

二、学者书法

学海堂在清代书院史、广东朴学史上的影响与地位毋容置疑,相关的研究成果也非常丰富。是次展览策划的侧重点是其学人之书画成就。学海堂创建者两广总督阮元,江苏仪征人,历任浙江、河南、江西诸省巡抚,湖广、两广、云贵总督,是封疆大吏,也是经学名臣。在创办学海堂之前,任浙江巡抚时,在杭州建诂经精舍,遴选学生,课以经史历算有用之学,开清代书院讲求实学之新风。同时,阮元还是在理论上推动清代中期书风从帖派走向碑派变革的关键人物,虽然他本人在实践上依然呈现出帖派风范。那么阮元以及受他学术思想影响的友朋、后辈学人在书法上呈现出怎样的面貌?

是次展览,在挑选书画作品方面,更为侧重书法。传统时代的学者文人,未必都能画,但一定能书,写得一手好字是科举考试的敲门砖,而随着年岁和见闻增长,书法也日渐开始有个人的面貌。是次展出的阮元《行书七言诗》,为其晚年作品,书风雅逸冲和,反映他深受董其昌影响的帖派风范。谢兰生(1760—1831)虽无“学长”之名,但他不仅参与了学海堂筹建,还在首任八位学长选出之前,为学海堂课考阅卷。他诗文书画兼善。在绘画方面,他与清代广东绘画大家黎简并称为“黎谢”;而在书法方面,著有《书诀》,主张“平腕竖锋,虚拳实指”。他的书法学颜真卿,参以褚遂良笔意。是次展出的《楷书嵇康养生论》,既有颜真卿的纡徐跌宕,又有褚遂良的遒逸冲和,自有一种清虚朗润的神态。熊景星(1791—1856)为首任八位学长之一,工诗文,善书画。从是次展览展出的书法长卷《行书韩愈、李白、杜甫诗三首》可见,他是从颜真卿楷书中变化而为行书,书风矫健跌宕。陈澧(1810—1882),1840年被聘为学海堂学长,1867年被聘为菊坡精舍山长,执教数十年,提倡朴学,学生众多,形成“东塾学派”,为晚清岭南大儒。其《行书诗十六首》八联屏,为手书十六首自己创作的诗送赠友人,通篇一气呵成,蔚为大观。陈澧的书法是学者书法。由这组作品,可见其行书脱胎于米芾,用笔近方,结体紧密,字势纵长,然一变米书爽健之“刷字”而为沉雄之涩笔。这组作品虽无年款,以风格判断,应是其中晚年之作。上款“筠仙大中丞”为1863年至1866年间任广东巡抚之郭嵩焘(1818—1891)。1865年,在郭嵩焘的赞助下,学长陈澧得以恢复学海堂专课生课程。从展品的挑选以及展陈,我们不难发现学海堂学人,诸如阮元、谢兰生、仪克中、张维屏、谭莹等的行楷书,主要是延续清代帖学的传统,又参以各法,自成一格。

同时,在金石文字考据之风大兴、碑学滥觞的时代背景下,篆隶书高手辈出,学海堂学长黄子高、陈澧等不仅是其中的佼佼者,更对广东书风大有影响。是次展出黄子高(1794—1839)的《篆书节临商洛鼎铭》。黄氏的篆书,体貌多种,尤精于小篆,用笔灵活,起结得宜,对后世写小篆的书家影响深远。诸如陈澧、邓尔雅、容庚等多受其用笔之影响,形成岭南篆书温雅纯粹的特色。同场还展出陈澧《篆书八言联》。陈氏篆书深受黄子高的影响,但其篆书法度谨严,用笔圆劲厚朴,古意盎然,笔力、韵味皆胜于壮年早逝的黄氏。学海堂学人中深受碑学影响的,还有清末梁启超。梁启超善书,其书法早岁学欧阳通,而后转入北碑《张玄墓志》等。是次展出的《行楷八言联》,结字谨严,造型凝练,体势方扁,笔力劲健,书风清隽冲和。

✨

三、文人绘画

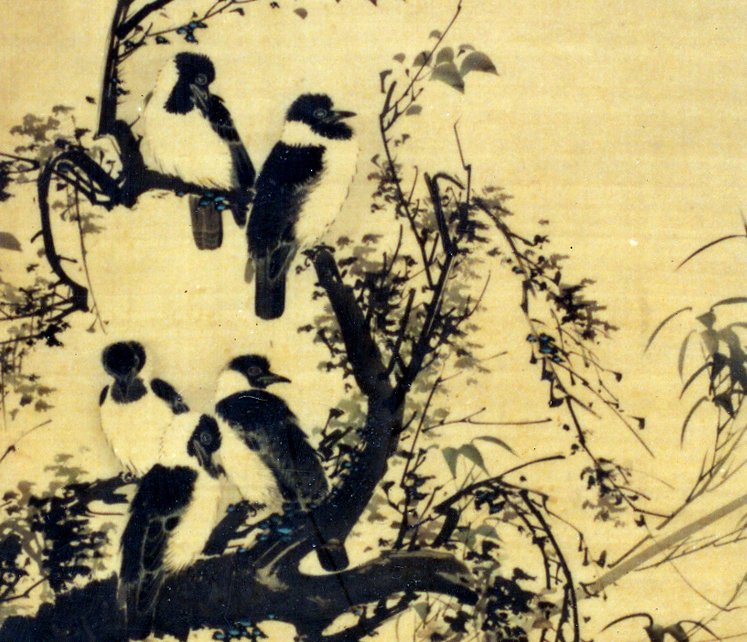

在绘画方面,谢兰生、熊景星皆其时之画坛名宿,秀琨、梁于渭、黎如玮、伍学藻等亦以画名重于时。尽管他们的绘画风格各异,也或多或少涉猎书画鉴藏,但作品格调高雅、文人气息浓厚。是次展览展出了熊景星《仿各家山水图册》。此册为其四十余岁时之精品,共六开,每开一景,仿元吴镇、明盛茂烨、清恽寿平等诸家画法,尺幅虽小,笔墨精妍,画风清新雅逸,是熊氏画风参研各法、自成一格的体现,也从侧面反映了熊氏精鉴别、善临摹的才能。19世纪广州城内的文化精英里,有不少属于广州驻军的汉军旗人,秀琨是其中一位。他兼善山水、花卉。是次展出的《菊花图》以双勾法绘菊花花瓣、以没骨法绘花叶,设色淡雅,格调清逸,画法有恽南田的影子。上款“柳桥大兄”为方功惠(1829—1897),湖南巴陵(今属岳阳)人,在广东为官30余年,也是清代著名藏书家。这幅作品是二人交游的物证。是次展出学长黄培芳(1779—1859)的《江山秋霭图卷》,描绘的是深秋山林景色,画面设色淡雅,笔墨苍润,意境超远,是其晚年之精品。上款“寄庵宫保大人”,为1833至1838年间任广东巡抚的祁贡(1777—1844)。黄培芳曾充其幕客。学海堂学长不仅是本地著名的学者,他们还是热心地方事务的士人,在不少地方事务中均能见其活跃的身影,俨然如其时高级官员的智囊团。他们与地方督抚大员关系密切,日常的书画应酬也充分反映了这一点。前述之陈澧《行书诗十六首》八联屏亦是例证。学长梁廷枏(1796—1861)善鉴藏,精书画。是次展览展出他的《兰石图》,画风不同于一般的文人画而接近于院体画,虽借用书法笔法皴写石头肌理结构,却仍不离院体画斧劈皴的轨范。兰叶兰花以严谨的双勾线条绘就,再以青绿和留白区分叶片的阴阳向背。画面虽具细致周密的院体画特点,而又不乏素淡高洁的文人气息。此次展览,展品数量最多当属伍学藻。伍学藻,顺德人,寓居广州,曾任学海堂学长。伍氏工书画,山水、花卉兼善,尤善人物、荔枝和红棉。此次展览,他的人物、山水、花鸟作品均有展出,笔墨或苍秀精妍或疏放写意,较为全面地呈现画家各种题材的绘画风格。

是次展览中,有两件绘画作品与学海堂关系最为密切。一件是伍学藻绘于1898年的《重开学海堂对酒感赋诗意图》,画中群峰簇拥,一座高楼依山而建,两位高士楼内对谈。耸立的山峰直压高楼的构图,为画面营造了紧张的压迫感。伍学藻因喜爱陈璞一首诗而绘画此图,他在题跋里写道:“山堂容易再跻攀,人似惊鸦散复还。意外登临今日酒,眼中苍翠旧时山。十年文字应消劫,百树梅花未尽删,三见蓬莱水清浅,星星休诧鬓毛斑。息翁有《重开学海堂对酒感赋》一诗,读而爱之,因画其意。学藻并志。”英法联军攻占广州时,位于越秀山的学海堂被侵占,院舍毁损严重。同治元年(1862)学长领款重修,无奈七月因风灾毁圮,次年(1862)再度重修。新修落成后,周寅清、谭莹、陈澧、陈璞等几位学长置酒宴聚,以示庆祝。陈璞写下了这首《重开学海堂对酒感赋》,诗中喜悦之情有之,对战乱流离、战后重建、时光飞逝的唏嘘感慨也有之。继任学海堂学长伍学藻,对前任学长、对学海堂的历史、对这首诗一定熟悉。另一件是陈璞(1820—1887)绘于1872年的《学海玩月图》。陈璞的山水,取法“四王”一路。此幅作品采取半角式构图,占据画面左半角的是四、五座依山而建的房舍,周边林木环绕。右半角穿过云层,一轮明月若隐若现,大面积的留白营造深远静谧的山中月夜意境,笔墨苍老秀润,意境幽寂超远。别有意思的是,画家在题跋中提到数日前与陈良玉(1814—1881,曾任学海堂学长)、吕洪等几位士人夜聚学海堂诗文唱酬,画作是作为此次深夜雅聚山堂清兴的“图志”。我们由此也可一窥重建后的学海堂学人齐聚山堂、诗文唱酬的日常生活。

活化藏品,是近年博物馆展览策划工作的其中一个重点。活化藏品,并不仅仅是将久未展出或封尘在库的藏品利用起来,它还包括了我们用新的主题、新的角度对藏品进行新的诠释,用藏品讲好本地故事。充分利用本院收藏的地方小名家书画,以之梳理、呈现本地域文化,是策划这一展览的初衷。学海堂,不仅是清代教育史上的重要案例,还是清代广东文化史上的一处高地。其学人之书画创作,是他们问学之余的笔墨游戏,是他们交游唱酬的传情再现,是他们学术趣味与人生理想的优雅表达。这些暗含了理解19世纪广州城市文化精英物质与精神世界的种种细节。我们衷心希望,这一讲述近两百年前这所城市的人和物的展览,能得到观众,尤其是本地观众的喜爱,毕竟了解辉煌的过去,才能坚定地、充满信心地迈向更好的未来。

党建工作

党建工作 教育活动

教育活动 名人馆

名人馆 藏品捐赠名录

藏品捐赠名录 美术馆建设

美术馆建设