光华旦旦——中国美术学院中国画学院作品展·广州站

发布时间:2025-04-07 15:37:49

中国画学院将举办艺术大展,题曰:光华旦旦。先秦《卿云歌》歌曰:日月光华,旦复旦兮。日月光华,日复一日,年复一年,明明粲然,生生不息,真蔚为大观矣!

艺术圈里都知道,中国美院的王牌是中国画教学。1928年,国立艺术院创立伊始,即提出“整理中国艺术、介绍西洋艺术、调和中西艺术、创造时代艺术”的学术宗旨。这贯穿至今的国美“四句教”,将艺术的研究置于“东”与“西”的巨大背景之下,来提出融合和创造的使命,展露国立艺术院的一代原创者们对这一使命的坚守与风采。潘天寿先生身处乱世困境,临澜不惧,处穷不殆,将中国画师徒授受的方式逐步转向现代教育的新模式。他以山川磨洗块垒,以沧桑铸炼雄强,始终对中国画怀抱振兴的信念,鼎举天地立心、生民立命的担当,提出中西文化分峰峙立的理念,树起中国艺术传承出新的旗帜。20世纪40年代末,黄宾虹先生南下,在栖霞岭结庐讲习,烟云积墨,沧桑点染,弘扬国学的光大,塑造了中国传统山水画最后的高峰。20世纪50年代初,在中国画改造的境域中,在艺术的人民观念的浸润下,浙派人物画相续出世,开启中国人物画表现时代的历史篇章。20世纪50年代末,潘天寿先生提出人、山、花分科的思想,拟定临摹加写生的课程结构,奠定了师古人、师造化、进而师心独造的教学体系。这一体系培养了一批优秀的中国画艺者,奠定了国美国画浑厚的基础与叠新的人才。国美的国画王牌自是由此兴发的。

人山花分科教学意涵深远。它是以一种工作室制的方式,将纷繁叠代的中国画史,辑于人物、山水、花鸟的脉流,分临摹、写生、创作的三大版块来源流有序地分别进行教学,看似习者的视域有所困囿,实则却由不同体裁来进入一系脉络,穷源竟委,而求得既涵有源印证、又葆有为拓展的教育。这其中,人、山、花是三脉,临、写、创是三段,师古人、师造化、师心自是三师。如是三脉、三段、三师,正是分科教学的表里,也是国美中国画教学的结构性的圭臬。由此,我们不能不仰慕潘天寿先生对中国画学的真见卓识。

“临摹”的段式,在国美看得很重。当年南山校区重建,国画的临摹室所有空间中最先保证的,摹习的设备也是最好的。每年教学检查,临摹课的作业也是最重的一块。“临”者,将原作置于近旁,对照摹写。“摹”者,是指蒙于原作上的勾摹。但临摹最要之处在于心灵的跡近,如古人一般临风举案,抗志希古,以达到真正的心摹。心摹者,勾摹入于心者也。当年,顾坤伯先生上课,遇山树的画题,宋元名师的各种风华,信手即来。那笔墨的风韵,正是晚生的心摹向往。年前看到童仲焘先生六十年前所临摹的《溪山行旅图》,不禁令人萧然。

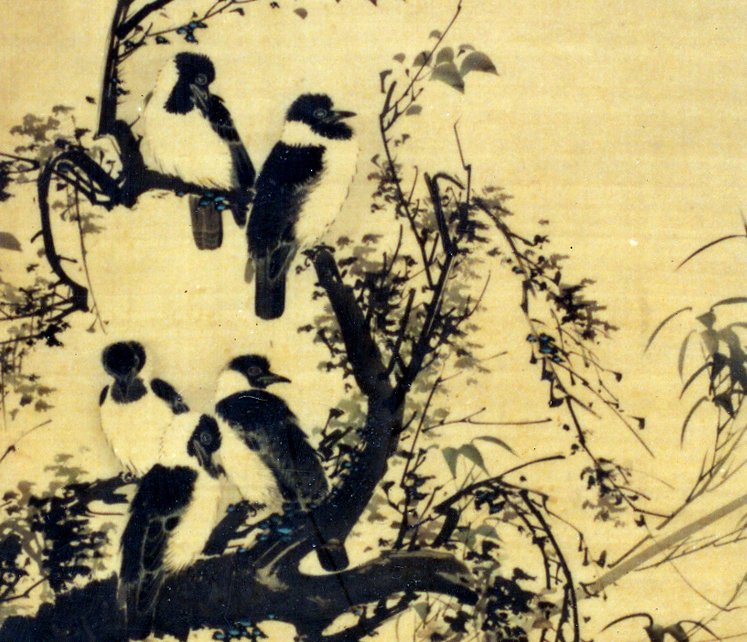

“写生”的段式最聚人气,古来擅画者多爱山林。如荆浩之写太行,董元之写江南,米元章之写京口江山,黄子久之写海虞诸山,皆因所居所游,朝夕目睹,跬积于心,一一施之于笔墨。尝观陆俨少先生的课图,其写生的小品,皴擦挥洒,浓墨淡晕,无所不见,生生然也!写生者,写生机生趣者!几近二十年前,曾到中国画系教学检查,看人物画的意笔写生课。当时我觉得造型似有不足,系主任刘国辉先生又选了学生的一批素描写生给我看。这些作业却结构饱满,意态充足。其中的难点正在于素描与笔墨的转换。时至今日,如是意笔写生让我倍感重要。王履《重为华山图卷》有言:吾师心,心师目,目师华山。此处的“师”,既是求教,又是问境。画者要求自己反反复复地面向心灵,让心灵面向目视的现场,又让目视不断面向“华山”的活的境域。此即是“师造化”的深意,又是“师心”的发端。凝心开悟,师心独运,不唯山水如是,人物、花鸟亦如是!人、山、花虽分途图之,其开境却一也!

新世纪肇始,美院南山校区重建,转入滨江过渡。辗转颇费,却又面临开拓。当此困囿之时,发展之思反诸于教学自身。学院提出中国画学复兴的理想,将中国画的教学与理论研究提入画学研究的层面。当时学校做了三件事:一件是让中国画专业代表学校申报全国重点专业。当时的系领导十分重视,做了充分的梳理和准备,结果种豆得瓜,为整个美术学拿下了全国唯一的美术学重点学科。中国画在全校的龙头地位由此确立。第二件事是李瑞环主席提出弘扬中国画,倡导中国画名家精品晋京办展,并由浙江打响第一枪。浙江政通人和,政府重视,艺坛齐心,“十人晋京展”粲然成功。浙江文革后中生一代在京展示风华,并以遒劲笔力、淋漓墨色,被誉为当代中国画的笔墨正规军。第三件事是2000年,国美率先举办实践类理论研究博士层次的培养。这在当时,在全国、全球都是没有先例的。但我们的想法却十分坚定,依据有三:一、中国传统的画论、书论俱由文人画家、书家写成。他们同时涉入诗与思的界域,阐叙绘画的精神与思理,铸成中国独特的史论叙事的文本形式和精神厚度。这种伟大的人文精神必须赓续承传。二、画家来做理论研究具有一定优势。最突出的优势在于绘画语言的生命赋能与体识。中国书画特别重视生命本体对这种赋能的应和与品第,并形成了特殊的由艺术经验转化而来的学问。此学问正是艺术理论研究的重要领域和最生动的界域。三、一流大学的评估中,博士培养是很重的一块。艺术类当代高等教育要提升,实践类理论研究的博士培养急待突破。实践类理论研究的博士培养发展很快。2004年,第一届国画博士毕业,在当时新建成的美院美术馆举办题为“怀文抱质”的毕业六人展,正值那一届全国美展中国画展区在杭州,画展轰轰烈烈,格外出彩。这三件事从学科建造、从名师铸炼、从高峰培养等三个方面推进了国美的中国画教学。这三件大事,美术学重点学科是全国第一个;名师晋京是首开纪录;实践类理论研究博士培养又是全国首创。三个第一,跬积着美院国画师生的艺心与努力,化成研学促教、思理蕴高的思路,让中国美院的中国画持续攀高峰。

新世纪第十年,2010年,国美创办“杭州中国画双年展”。其时,中国画的展览颇多,如何涉入中国画创作的前沿,把握中国画创生根蒂处的要点,提出中国画的当代核心命题和持续追求,我们进行了深入的思考。最后决定切进中国画创生生态的内部,围绕中国画的形制生态的关注,强调以重审画艺生态来接续传统生机,以专注形制的社会、历史、文学、器物的诸般关系来复兴画学精神,提出了独特的主题系列和策展思路。第一届围绕着中国画的意笔问题,策划“意之大者”。第二届围绕长卷的形制,策划“长卷视界”。第三届围绕册页的形制,策划“辑页掇英”。第四届围绕中堂的形制,策划“正大气象”。第五届围绕屏风的形制,策划“和风屏山”。第六届聚焦于雅集,策划“雅集兴答”。第七届回到写生的课题,策划“五岳归来”。十四个春秋,七届展览盛事,曾经的长案延绵,曾经的中堂高悬,曾经的屏风横山,曾经的雅集邀约,……多少画卷,葳蕤疎奇,浑博淡远,皆历历在目。它是否一次次把我们带到观看挥毫的现场,感受古往今来的绘画者情往似赠、兴来如答的约定方式,去突破那内在的笔墨和表现的魔咒?它是否又一次次让观看的趣囿,把画笔策入观看美学的某种极限,去与人情与诗性、去与社会与民间一道完成一种新的创造性转化?在这里,绘画与观赏,笔墨与形制,邀约与应答,诗心与画意,任情与苦心,采风与淬磨,在这些特有的平台上摩肩相撞,赠往兴答。这样一种诗性的方式,唯西湖湖山特有,唯江南画坛特有,唯国美抗心希古、撷风创新的理念所特有。

画学国学,其命唯新。近年来,中国画学研究又有着重大突破。国美的《中国画学研究》项目获国家社科基金艺术学重大项目。该项研究以“源流互质”为治学原则,追溯中国画的源流变化,梳理二十世纪的学术历程,以五个子课题,涉入创作与品评、历史与鉴赏、画理与观念、传习与文献、跨境与交流的学术与学理的领域,贯穿原理、路径、方法、格调、传习等多个层面,构建富有特色的画学体系。与此同时,我院又聚焦画学的研究与深化,跨江越湖,开拓湘湖校区,打造中国艺术“国学门”,复兴“博通经史”、“诗书画印”兼备的通人之学,重构以山水、文字、器物、园林为学境的跨美术学、文学、文字学、历史学、建筑学的新型融合学科,重振中国本土艺学教育体系。中国画学院也针对中国画学高端人才,来实施“中国画学一体化人才培养”。国美中国画学研究正秉持着通俗博研、深融广拓的思路,进入一个新的篇章。

学苑深耕,画展开枝。当我们简览了这个有着突出影响力的中国艺术系院的近年耕耘之后,让我们亲睹这几代耕耘者的艺作成果吧。展览以“临云”“粲风”“觅神”“问境”命名四个部分。“临云”取自《文赋》“志渺渺而临云”。此至高之境献给从潘天寿先生到上世纪五十年代的大师一代。“粲风”也取自《文赋》“粲风飞而猋竖”。此中“风”比“云”低一层,“粲”却较“临”而强一分,俱归文章得失之量也。此境献给仍健在却已退休的一代。“觅神”是一份追求,也是在职的一代的奋斗实况。“问道”则是青年学生一代的努力,其中亦含国美中国画教学的谆谆要求。整个展览以临、粲、觅、问四种姿态对应云、风、神、道四阶,积成光华旦旦的写照。源远流长,代有传承。四阶并未有绝对高低,内中却尽含承传的敬意与诚心。光华旦旦,卿云缦缦,中华艺学,正未有尽时!

春山可望,秋水当歌。请让我用在2018年为《国美之路——中国画学》所写的序言《天地绘心》的最后一句话作为本文的结语:创造世界的造化总在我们面前展开,人类旷日持久地苦寻作为一切还归、一切归原的真正根源。承续这样的使命,绘心独与天地精神相往来,正未有尽时!

许 江

2024年9月10日

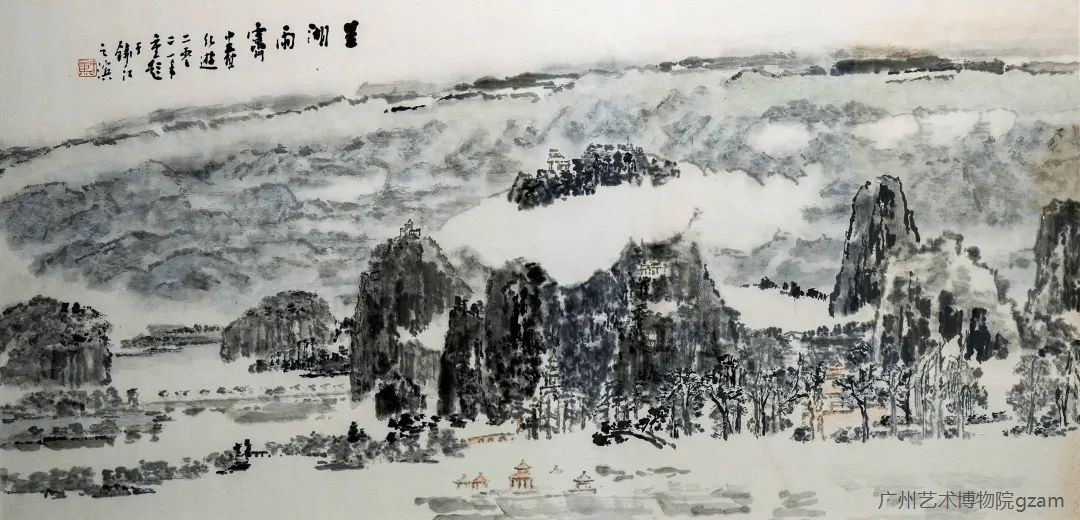

童中焘 《星湖雨霁》 2021

70cm×140cm

刘国辉 《宗师》 2017

211cm×308cm

马其宽 《闹红一舸》 2020

52cm×233cm

党建工作

党建工作 教育活动

教育活动 名人馆

名人馆 藏品捐赠名录

藏品捐赠名录 美术馆建设

美术馆建设