- 生平介绍

- 年表

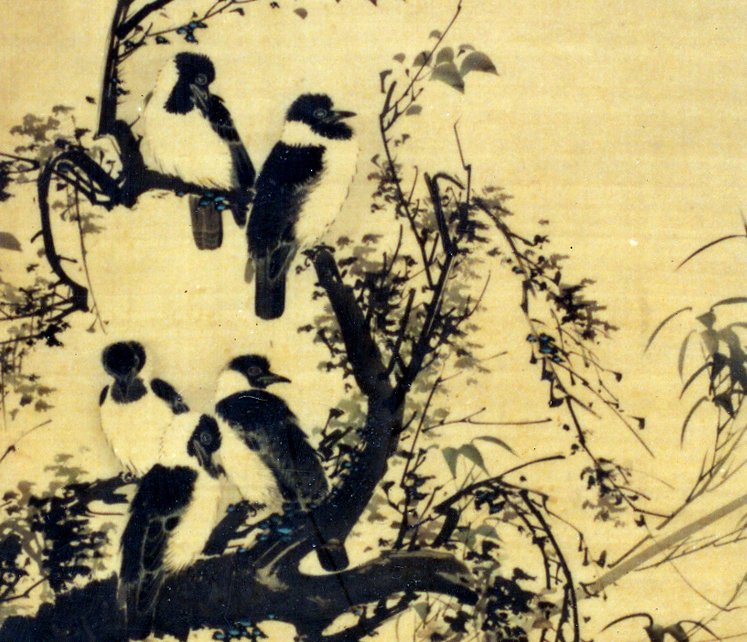

- 作品精选

以著名音乐家马思聪名字命名的音乐艺术馆,定期陈列马思聪手稿、生前使用过的乐器,以及相关历史文献等(马思聪家属捐赠)。

马思聪(1912—1987),广东海丰人。中国现代著名作曲家,小提琴演奏家和音乐教育家。他毕生致力于中西音乐艺术的融合,以精湛的西洋音乐技巧,出色地表现了中华民族的审美内涵与文化底蕴。他是中国小提琴音乐的开拓者,以卓越的演奏和创作,使源自西方的小提琴音乐成为了中国音乐的一部分,并在中国广为传播。

展厅陈列内容分为两大部分,第一部分为“马思聪艺术生平陈列区”,陈列马思聪使用过的小提琴、钢琴、创作的乐谱手稿、文章著作、书信、书画、演出服、与马思聪有关的报刊、书籍以及一系列反映马思聪生平事迹的图片及文字说明等,分为“南粤之光”、“京华乐章”、“海外回音”三个时期,全面反映出马思聪一生的整个艺术历程、音乐艺术成就及其相关的历史背景。第二部分为“音乐欣赏区”,通过现代的科技设备,观众可以聆听到马思聪创作的音乐作品及对他产生影响的古今中外的音乐作品,观看到马思聪活动的影像资料。整个陈列内容的设计,力图将马思聪置于中国现代音乐历史的大文化背景之中,凸现出马思聪在音乐艺术上的杰出成就及其对中国现代音乐的卓越贡献。同时,积极推动马思聪音乐文献的收集、整理工作,与中央音乐学院等机构合作,编印出版《马思聪全集》和音像制品等。还邀请著名音乐家、青年音乐家,广大音乐爱好者在该馆不定期举办室内音乐会,推介马思聪音乐艺术的同时,向公众普及高雅音乐知识,提升音乐鉴赏水平,丰富公众的文化生活。

1912

5月7日(农历壬子年3月21日)生于广东省海丰县海城镇一个书香门第,小名艾。1915 3岁

第一次在外祖母家听到留声机播放音乐,由此对音乐产生兴趣。幼年时爱听母亲唱民谣,爱看家乡的地方戏曲。

1919 7岁

在堂兄家听堂嫂弹风琴,很快也学会了弹风琴。不久,母亲给他买了一部风琴。

1921 9岁

随父亲到广州,在广州培正学校寄宿读书,学会吹口琴。后来又学会弹月琴,能用月琴演奏很长的粤曲。

1923 11岁

长兄马思齐从法国带回一把小提琴,马思聪对此爱不释手,觉得比其他乐器的声音都要美妙,遂决心到法国学习小提琴。

冬,跟马思齐赴法国,在枫丹白露随一位法国音乐女教师学习小提琴。

1924 12岁

随另一位法国音乐女教师学习小提琴。半年后又换了第三位教师,不久再换第四位教师。

1925 13岁

能够演奏出不少乐曲,并萌发创作愿望,写出其最早的作品——小提琴独奏曲《楚霸王乌江自刎》和《月之悲哀》。下半年考入南锡音乐学院,学习提琴、钢琴、视唱、乐理和室内乐等课程,还选修了箫为副科。

1926 14岁

夏,大考时演奏帕格尼尼的《协奏曲》,获得最优秀奖的第二名。

8月,随巴黎国立歌剧院提琴独奏家奥别多菲尔(Oberdoerffer)学习提琴,同时向奥别多菲尔夫人学习钢琴。

1927 15岁

因颈病不能拉小提琴,专攻钢琴,开始对巴赫、莫扎特、李斯特、肖邦等音乐大师有所认识。当时最推崇德彪西,将其所有作品都收集起来。

创作钢琴曲《海鸥》等。

1928 16岁

考入巴黎国立音乐学院提琴班,师从布斯里(Boucherif),成为该院第一位中国籍学生。

初夏,在巴黎认识冼星海。

1929 17岁

2月,由于经济原因结束在法国的学习,启程回国。

在香港、广州、南京、上海等地表演小提琴独奏,受到各界欢迎,被誉为“音乐神童”。

创作第一部正式的音乐作品——《古词七首》。

1930 18岁

1月,在上海市政厅举行音乐会。回广州,在欧阳予倩创办的广东戏剧研究所附设的乐队任指挥兼第一小提琴手。

1931 19岁

年初,第二次赴法国留学,随作曲家毕能蓬(Binembaum)学习作曲。

创作第一部器乐曲——《弦乐四重奏(C小调)》。

1932 20岁

年初,由法国回国。在香港举行音乐会。

春,与陈洪创办私立广州音乐院,任院长,兼授小提琴、钢琴、视唱等课程。

与其钢琴学生王慕理相恋并结婚。

赴台湾举行音乐会。

1933 21岁

任南京中央大学教育学院艺术系讲师,教授小提琴、中提琴和大提琴。

迁居南京,携九弟马思宏同往,教其小提琴。

在广州举办小提琴音乐会。

创作《钢琴弦乐三重奏(B大调)》。

1934 22岁

2月,与犹太人钢琴家夏理柯合作,在广州举行小提琴音乐会。

5月,受聘为国民政府教育部音乐教育委员会委员。

12月,在上海举行音乐会,第一次在音乐会上演奏自己创作的作品。

创作《第一小提琴钢琴奏鸣曲(G大调)》。

1935 23岁

在《艺声》第2期第一次发表音乐作品——电影《秋扇明灯》插曲《你是我的生命线》(陈祖贻作词)。

夏,在广州第二次也是最后一次会见冼星海。

5月,到北平,被北方的大鼓所吸引,从而注重学习民族音乐。

在香港、北京、上海等地举行音乐会。

在上海《良友》画报112期上发表《童年追想曲》一文。

创作小提琴独奏曲《摇篮曲》。

1936 24岁

5月,到北京参观和举办独奏音乐会。

8月,辞去南京中央大学讲师职务,受聘于广州中山大学。

冬,创作第一首抗战歌曲《中国的战士》(顾仲彝作词),并由南京中央大学音乐系歌咏团演唱。

创作《第二小提琴钢琴奏鸣曲(b小调)》、《第三小提琴钢琴奏鸣曲》。

1937 25岁

春,创作《战歌》(梁宗岱作词)

抗日战争爆发。

创作《第一小提琴回旋曲》、《内蒙组曲》等。《内蒙组曲》分《史诗》、《思乡曲》和《塞外舞曲》三个乐章,其中《思乡曲》是中国小提琴音乐的经典之作。

1938 26岁

春,创作《自由的号声》(金帆作词)、《武装保卫华南》(欧阳山作词)、《不是死,是永生》(蔡若虹作词)。

10月,广州沦陷,逃难到香港。

12月,为东江流动歌剧团创作《东江流动歌剧团团歌》(林悠如作词)。

创作《第一弦乐四重奏(F大调)》等。

1939 27岁

继续在迁往云南的中山大学任教。

6月,撰写《我怎样作抗战歌》一文。

10月,在重庆结识音乐家李凌等文艺界进步人士。

创作《钢琴奏鸣曲(B小调)》(又名《月光奏鸣曲》)、《秦良玉话剧序曲》等。

1940 28岁

任励志社交响乐团、中华交响乐团指挥。

8月,致函苏联音乐家杜纳埃夫斯基、克里阿、珂伐芝、米耶阿夫斯基等。

10月,接到苏联音乐家马里安·科瓦尔来函。

12月,在南京中央大学表演。

为电影《西藏巡礼》配乐。

1941 29岁

在重庆、桂林、香港等地表演。

12月,回到故乡海丰。

创作《西藏音诗》、《第一交响乐》、歌曲《控诉》等。

1942 30岁

将小提琴独奏曲《思乡曲》填上歌词,在海丰传唱。

继续在迁往广东曲江的中山大学任教。

5月,在桂林《大公报》发表《两封关于音乐的公开信——论纯粹音乐、标题音乐、舞剧、歌剧、世界性和民族性》一文。在桂林举行音乐会,部分收入捐作救助侨胞之用。

7月,参加“聂耳纪念节”并发表讲话。

9月,继续在迁往广东坪石的中山大学任教。

11月,在《新音乐》第5卷第1期发表《创作的经验》一文。

1943 31岁

1月,在柳州参加大后方新音乐工作者年会活动,举行音乐会。

秋,赴长沙举行音乐会,慰问抗日部队。

12月,美国驻华使馆主编的《战时中国艺术中的中国抗战音乐活动·中国演奏界》对其演奏活动予以高度评价。

1944 32岁

在桂林、贵阳、昆明等地举行音乐会,部分收入捐作救助难民之用。

创作《小提琴协奏曲(F大调)》、《牧歌》、《跳神》、《石鼓口大合唱》、舞剧《洛神》等。

1945 33岁

2月,在重庆举行音乐会。

3月,在重庆《音乐艺术》2卷1期上发表歌曲《和平之光》(郭沫若作词)。

7月,在《音乐艺术》第2卷第2期发表小提琴独奏曲《剑舞》,这是第一首正式发表的小提琴作品。其后,在《音乐艺术》第2卷第3期发表小提琴独奏曲《述异》。

8月,日军投降。迁往贵阳,任贵阳艺术馆馆长。

创作《钢琴弦乐五重奏》、《印度三重奏》、《蒙古组曲》、《钢琴组曲》、《第二交响乐》、《雨后集》(郭沫若作词)等。

1946 34岁

年初,创作《民主大合唱》(端木蕻良作词)。

4月,上海音乐协会成立,任主席。在《新音乐》(华南版)创刊号发表《忆冼星海》一文,以及歌曲《你睡啦,人民的歌手》(岳庄作词)。

6月,在上海指挥交响乐团演出其数年来创作的音乐作品。

5月,在昆明《音乐报》第3期发表《民主大合唱·两个人类》。

6月,在重庆《新音乐月刊》(华南版)发表《民主大合唱》。

7月,赴台湾举行音乐会。在《新音乐》第6卷第1期发表《中国新音乐的路向》一文,以及歌曲《阳台之春》(袁水拍作词)。

9月,中华音乐院在上海成立,马思聪任院长,李凌任副院长。

11月,在台北举行小提琴独奏会。应邀到上海出席周恩来主持召开的上海各界人士座谈会。月底,回广州。任广东艺术专科学校音乐系主任。

创作《阿里山交响诗》、《第二提琴协奏曲》、《民歌新唱》(第一集)、《提琴独奏奏鸣曲》、《钢琴四重奏》、《钢琴三重奏》、《地之歌》、《民歌新唱》(第二集)、歌曲《弟兄们,赶快放下枪杆》(徐盟作词)和歌剧《李香香》等。

1947 35岁

1月,参加“诗与音乐结合技巧诸问题座谈会”,并发表讲话。在《新音乐月刊》(华南版)2卷1期发表民歌新唱《九九头》。

2月,主持广东青年会管弦乐团。

3月,在《新音乐月刊》(华南版)2卷2期,发表民歌新唱《十大对》。

4月,在香港《儿童音乐》复刊第1号发表歌曲《儿童节歌》(宋军作词)。

5月,任中华音乐院香港分院院长,每月赴港一次。在香港《儿童音乐》复刊第2号发表歌曲《农人的苦恼》(孟根根作词)。

6月,在香港《儿童音乐》复刊第3号发表歌曲《国庆歌》(克锋作词)。

7月,在香港举行小提琴音乐会。

8月,在《新音乐月刊》(华南版)2卷3期发表民歌《坎巴尔韩》、《流浪者之歌》、《玩灯》和《紧诉》。

9月,在《新音乐》第7卷第2期发表《新音乐的新阶段》一文。

10月,任香港《星岛日报·音乐周刊》主编。

创作并演出《祖国大合唱》(金帆作词)。

1948 36岁

年初,离开广东艺术专科学校,赴香港。

3月,在香港《儿童音乐》复刊第7号发表歌曲《猴子耍把戏》(金近作词)。

夏,美国驻华大使司徒雷登邀请马思聪全家赴美国,被拒绝。

10月,在上海举办个人作品旅行音乐会。

年底,在《音艺新辑》1至5号合订本发表《祖国大合唱》选段。同时发表民歌《坎巴尔韩》、《流浪者之歌》、《玩灯》、《紧诉》、《剪花》、《剪边》、《黄莲苦》和《放羊》。

创作《春天大合唱》(金帆作词)。

1949 37岁

4月,到北京。任华北文工团副团长,燕京大学音乐系教授。

5月,出席中华青年第一次代表大会,当选为中华全国民主青年联合会委员。

6月,出席中华全国文学艺术工作者代表大会,并在会议期间演出。

7月,任中华全国音乐工作者协会全国委员、副主席。在《新音乐》第8卷第2期发表《工人组曲》,这是到达解放区后的第一部作品。

9月,出席第一届中国人民政治协商会议。创作管弦乐《欢喜组曲》。

10月1日,出席开国大典。

11月,任中苏友好协会总会理事。出访苏联。

12月,出任中央音乐学院首任院长。

1950 38岁

春,迁居天津。创作《中国少年先锋队队歌》(郭沫若作词)。

6月,在中央音乐学院成立典礼上作报告。

10月,在《人民音乐》第1卷第2期发表歌曲《十月礼赞》。在《抗美援朝歌曲选》发表歌曲《我们勇敢地奔向战场》(刘佳、林之作词)。

12月,在《人民音乐》1卷6期发表歌曲《鸭绿江大合唱之二·艰苦的日子》。为纪念巴赫逝世二百周年而举行小提琴独奏音乐会。

创作《第二回旋曲》、《三首舞曲》等。

1951 39岁

5月,钢琴独奏曲《鼓舞》、《巾舞》由上海万叶书店出版。任中国音乐家代表团团长,赴捷克斯洛伐克参加“布拉格之春——国际音乐会”。《春天大合唱》由北京开明书店出版。

6月,出席国际作曲家大会,并作《关于中国群众音乐创作》的报告。

7月,钢琴独奏曲《杯舞》由上海万叶书店出版。

8月,在《人民音乐》第6期发表《参加布拉格国际音乐节归来》一文。

11月,会见来华访问的苏联作曲家卡巴列夫斯基。

12月,出席“星海座谈会”并发表讲话。

歌曲集《雨后集》由北京开明书店出版,《思乡曲》由上海万叶书店出版。

创作钢琴曲《粤曲三首》。

1952 40岁

7月,率中央音乐学院领导干部和教师35人,赴皖北治淮工地参加劳动并演出。

《第一回旋曲》由新音乐出版社出版。

创作《山歌》、《跳元宵》、《慢诉》、《抒情曲》等。

1953 41岁

5月,《中国民歌新唱》(第一辑)由上海万叶书店出版。

9月,出席第二届全国文学艺术工作者代表大会,被选为大会主席团成员、全国文联第二届委员会委员。中国音乐工作者协会改为中国音乐家协会,任副主席。

10月,参加“中国人民第三届赴朝慰问团”,任分团副团长,赴朝鲜演出。

《视唱练耳》由上海万叶书店出版。

为郭沫若话剧《屈原》配乐,创作《春天舞曲》、《跳龙灯》等。

1954 42岁

3月,《中国民歌新唱》(第二辑)由上海新音乐出版社出版。

4月,任“三年来全国群众歌曲评奖委员会”委员。《中国少年先锋队队歌》在此次评奖中获二等奖。

5月,出席纪念德沃夏克逝世五十周年纪念会,发表题为《纪念伟大的捷克斯洛伐克作曲家安·德沃夏克》的讲话,并在《人民日报》发表。在《光明日报》发表《伟大的人民音乐家德沃夏克》一文。

9月,被选为第一届全国人民代表大会代表,出席第一届全国人民代表大会。

10月,在《人民音乐》发表《庆祝五周年国庆》一文。

11月,在中央人民广播电台及《光明日报》发表《苏联音乐对中国音乐运动的影响》一文。

随中央音乐学院迁往北京。

《山歌》由上海新音乐出版社出版。

创作《山林之歌》、《新疆狂想曲》等。

1955 43岁

2月,任中国音乐家协会《音乐创作》主编。应邀前往波兰任第五届肖邦国际钢琴比赛评判员。

5月,在《人民音乐》发表《关于傅聪得奖》一文。《第一弦乐四重奏》由北京音乐出版社出版。

8月,在《人民音乐》发表《把祖国建成最美丽的花园》一文。

10月,在《人民音乐》第10期发表《纪念聂耳、星海》一文。

12月,出席纪念匈牙利作曲家贝拉·巴托克逝世十周年纪念会,并作报告。

《跳龙灯》、《西藏音诗》、《新疆狂想曲》、《思乡曲》管弦乐总谱由音乐出版社出版。

1956 44岁

在广州、武汉和东北等地演出。

创作《淮河大合唱》(金帆作词)。

7月,出席莫扎特诞生二百周年纪念会,并作题为《纪念莫扎特诞生二百周年》的报告。参加《人民音乐》编辑部“百花齐放、百家争鸣”座谈会,作题为《作曲家要有自己的个性和独特的风格》的发言,并在《人民音乐》第8期发表。

8月,第一届音乐周开始,演出《山林之歌》、《淮河大合唱》、《小奏鸣曲》和《F大调小提琴协奏曲》等。《人民音乐》第8期发表《淮河大合唱》第三段《山歌》。出席中国音乐家协会第二届理事(扩大)会议,作题为《谈青年的创作问题》的发言,并在《人民音乐》第9期发表。

10月,主编的《音乐创作》第1期出版。

《钢琴五重奏》由音乐出版社出版。

创作《钢琴小奏鸣曲(Ⅰ—Ⅷ)》、《钢琴小曲》、《管乐五重奏》等。

1957 45岁

年初,在北京举办巡回演出。

出席贝多芬逝世一百三十周年纪念会,并在会上致开幕辞。

7月,在《人民音乐》第7期发表《音乐工作有缺点,但必须坚决反对右派》一文。

9月,会见来华访问演出的苏联钢琴家李赫特尔。在《人民音乐》第9期发表《听苏联大钢琴家李赫特尔的演奏》一文。

秋,当选为中央音乐学院第一届学术委员会主任。

11月,出访苏联,参加苏联革命四十周年庆典活动,并会见苏联音乐家。

《塞外舞曲》、《F大调小提琴协奏曲》由音乐出版社出版。

1958 46岁

1月,在《人民音乐》第1期发表《莫斯科、列宁格勒、基辅——访苏杂记》一文。

3月,应邀赴苏联任柴可夫斯基钢琴和小提琴比赛会评委会副主席和评委。

4月,《山林之歌》由音乐出版社出版。

5月,出席纪念音乐家黄自逝世二十周年音乐会,并致开幕辞。在《文汇报》发表《纪念黄自先生》一文。在《人民音乐》第5期发表《记柴可夫斯基钢琴小提琴比赛会》一文。

6月,在《人民音乐》第6期发表《中国听众热烈欢迎苏联国家交响乐团》一文。

8月,出席中国音协召开的在京理事扩大会议。

10月,参加文艺界赴福建前线慰问团演出。

12月,出席中国音协理事扩大会议。先后到济南、青岛、西安等地举办小提琴独奏音乐会。

《淮河大合唱》、《小奏鸣曲三首》由音乐出版社出版。

1959 47岁

4月,被选为第二届全国人民代表大会代表。

5月,接受中国近现代音乐史编写组的采访,以《马思聪院长的谈话》为题编入《中国近现代音乐史参考资料》(第二辑)。

7月,出席中国文联主席团扩大会议。

8月,在《人民音乐》第8期发表《更加鼓足干劲,歌颂祖国一切美好的事物》一文。创作《第二交响曲》。

10月,在《音乐研究》第5期发表《十年来的管弦乐曲和管弦乐队》一文。到上海、南京、杭州、苏州、无锡、南昌、广州、海南岛等地进行巡回演出。

创作舞剧《菊花石》。

1960 48岁

2月,在《人民音乐》第2期发表《欢呼中苏人民的伟大友谊》一文。

5月,出席纪念柴可夫斯基诞生一百二十周年大会,并致辞。在《人民音乐》第5期发表《中国人民喜爱捷克斯洛伐克音乐》一文。

6月,在《人民音乐》第6期发表《乐曲是大炮对准美帝轰》一文。

7月,出席全国第三次文代会,被选为第三届文联全国委员。出席中国音协第二次会员代表大会,并致开幕辞。被选为中国音协副主席。

9月,到甘肃、青海、新疆巡回演出。

创作《A大调大提琴协奏曲》。

1961 49岁

5月,指挥中央乐团首演《第二交响曲》。

7月,参加在北京举行的高等音乐学校管弦教材审订会。

8月,在《人民日报》发表《精益求精》一文。

9月,在《人民音乐》第9期发表《让我们在共同斗争中携手前进》一文。

11月,在《人民音乐》第11期发表《交响音乐创作的技巧》一文。

12月,在广州《羊城晚报》发表《我和美术》一文。

1962 50岁

9月,中央音乐学院学术委员会进行改选,被选为主任委员。

到新疆乌鲁木齐、和田、呵克等地演出。

《第一交响曲》由音乐出版社出版。

1963 51岁

2月,在《人民音乐》第2期发表《提高独唱独奏水平问题的我见》一文。

5月,任第四届“上海之春”音乐会小提琴比赛评委。

7月,《马思聪小提琴曲集》由上海文艺出版社出版。

发表《第四钢琴奏鸣曲》。

1964 52岁

1月,《第二交响乐》由音乐出版社出版。

4月,《第四小奏鸣曲》由音乐出版社出版。

12月,被选为第三届全国人民代表大会代表。

1965 53岁

继续任中国音乐家协会副主席、中央音乐学院院长。

1966 54岁

2月,创作在中国期间的最后一部作品《焦裕禄悼歌》。

6月初,“文化大革命”开始,受到迫害。

1967 55岁

1月,与夫人王慕理、次女马瑞雪、儿子马如龙一起到香港。其后辗转抵达美国弗吉尼亚州。

5月,迁居马里兰州。

1968 56岁

4月,前往菲律宾、印度尼西亚等东南亚国家举行音乐会。

创作独唱歌曲《相见时难别也难》。

1969 57岁

在美国举行第一次独奏音乐会。

迁居费城。

1970 58岁

读蒲松龄《聊斋志异》,对其中的《晚霞》发生兴趣,决定将其改编为芭蕾舞剧。

1971 59岁

开始创作芭蕾舞剧《晚霞》。

创作《第三小提琴回旋曲》、《第四小提琴回旋曲》、《阿美山歌》、《高山组曲》等。

1972 60岁

4月,在美国洛杉玑举行独奏会。

继续创作《晚霞》。根据李白诗创作独唱歌曲《李白诗六首》。

1973 61岁

继续创作《晚霞》。为女儿马瑞雪所作的歌词《家乡》谱曲。创作小提琴独奏曲《阿美组曲》。

1974 62岁

继续创作《晚霞》。

1975 63岁

继续创作《晚霞》。根据唐诗创作独唱歌曲《唐诗八首》。

1976 64岁

继续创作《晚霞》。

从马瑞雪创作的诗剧《冰山下的恋歌》中选取一段,写成女高音独唱歌曲《热碧亚之歌》。

1977 65岁

继续创作《晚霞》。

1978 66岁

完成《晚霞》的创作。

1979 67岁

第一次收到长女马碧雪从北京经香港转来的亲笔信,逐渐与中国恢复联系。

1980 68岁

中国音乐家协会副主席李凌、文化部部长黄镇、中国驻美国大使柴泽民与其取得联系。

创作《第三小提琴回旋曲》、《第四小提琴回旋曲》、《A大调钢琴协奏曲》。

1981 69岁

10月,出席芭蕾舞剧《龙宫奇缘》(即《晚霞》)的首演仪式。写出《记〈龙宫奇缘〉》一文,谈《晚霞》的创作经过。

改写《高山组曲》为弦乐队。

1982 70岁

为创作歌剧《热碧亚》作准备,收集大量的新疆民间音乐。

将《新疆狂想曲》改编为《双小提琴协奏曲》。

1983 71岁

与马瑞雪共同切磋歌剧《热碧亚》的创作,并要求马瑞雪将诗剧《冰山下的恋歌》改名为《热碧亚》,重写一遍。

1984 72岁

中央音乐学院和公安部着手对马思聪进行平反。

11月,会见赴美访问的中央音乐学院院长吴祖强。

创作歌剧《热碧亚》。

1985 73岁

2月,接到中央音乐学院关于平反的正式通知。海内外报刊纷纷发表相关报道。

3月,上海交响乐团演奏《山林之歌》和《思乡曲》。这是马思聪作品在中国大陆开禁后首次公开演出。

4月,中央音乐学院举办“马思聪小提琴作品音乐会”。

5月,完成《热碧亚》的初稿。

1986 74岁

1月,接到北京国际青少年小提琴比赛委员会致函,邀请作为嘉宾出席本次大会。

完成《热碧亚》的创作。

1987 75岁

3月,因心脏病发作入院。

5月20日,逝世于美国费城。

党建工作

党建工作 教育活动

教育活动 名人馆

名人馆 藏品捐赠名录

藏品捐赠名录 美术馆建设

美术馆建设